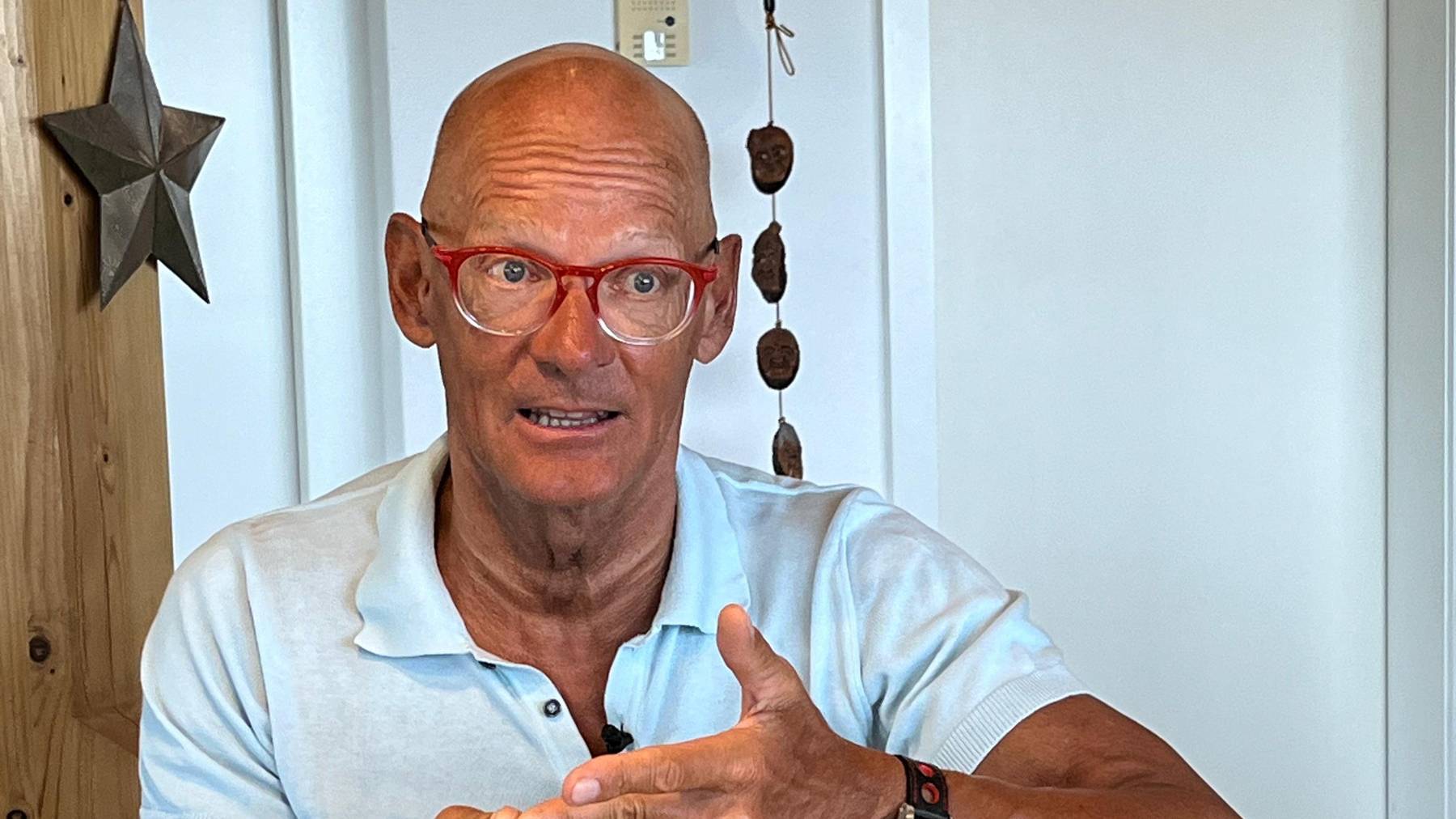

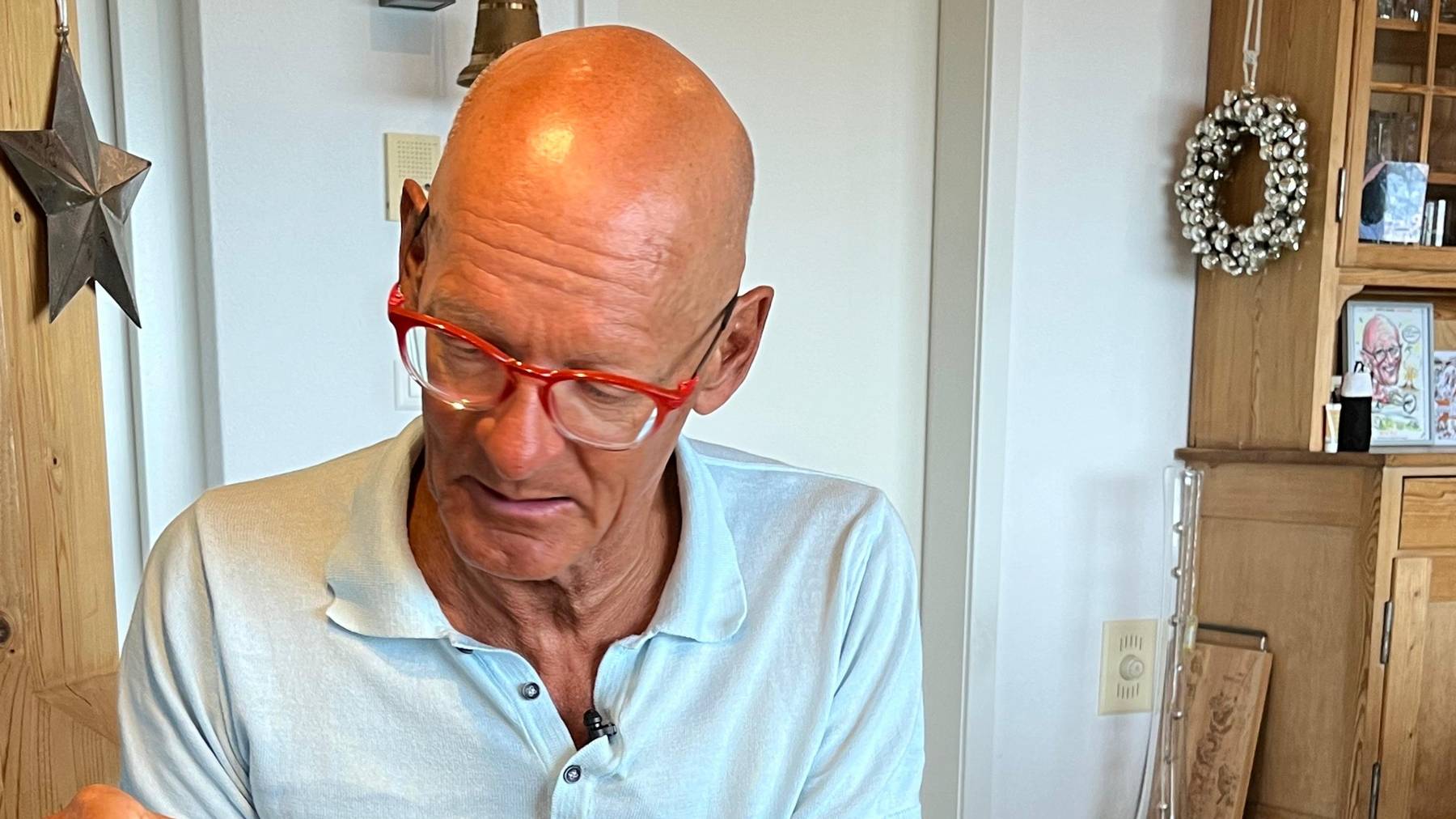

«Meine Psyche lag mit mir im Bett – vielleicht sogar unter der Matratze eingeklemmt»

«Ich konnte meine Arme bewegen, meine Hände anschauen – aber wenn ich meine Beine anfasste, spürte ich nichts. Da wusste ich: Aus dieser Situation komme ich nicht mehr alleine raus.»

Es ist der Moment, in dem sich das Leben von Heinz Frei schlagartig verändert. Als er die Strecke für einen Berglauf besichtigt, rutscht er aus, stürzt den Hang hinunter – und steht nie wieder auf. Heute, 47 Jahre später, kennt die Welt ihn als mehrfachen Olympiasieger und Weltmeister im Rollstuhlrennen. Doch bevor er dorthin kam, musste er sich mühselig zurückkämpfen.

Im Paraplegikerzentrum in Basel bekommt er die Diagnose: Querschnittlähmung. Von 1.78 Meter im Stehen - runter auf 1.30 im Sitzen. «Nicht nur mein Körper war betroffen, auch mein Selbstwertgefühl. Ich war im wahrsten Sinne nicht mehr auf Augenhöhe mit meiner Umwelt.» Die ersten Wochen verbringt er im Bett, übt sich in Geduld. «Meine Psyche lag mit mir dort – vielleicht sogar unter der Matratze eingeklemmt.»

Nach zwölf Wochen kehrt er nach Hause zurück. Im Rollstuhl. Plötzlich ist alles neu: das Anziehen einer Unterhose, der Einkauf, das fehlende Gleichgewicht. «Als ich meine Unterwäsche anziehen wollte, bin ich fast seitwärts aus dem Bett gekippt ... bei dieser Übung habe ich nicht nur eine Unterhose zerrissen», sagt er. Heute lacht er, wenn er davon erzählt.

Seine Sportlernatur ermöglicht es ihm, ehrgeizig an seinen Zielen zu arbeiten, sich mutig an das Leben im Rollstuhl heranzutasten. Er fokussiert lieber auf die positiven Seiten, sagt von sich, sein optimistischer Charakter habe ihm wohl am meisten geholfen. Begegnet er auf einer seiner anfänglichen Entdeckungstouren einem Hang, dreht er nicht um, sondern sucht nach einem flacheren Umweg, den er nehmen könnte, sollte er nicht mehr hochkommen.

Die Gesellschaft warte nicht auf einen, man sei als Betroffener gefordert, sich einzubringen. «Es gab damals keinen Lift, wo man einen Knopf drücken konnte und paff war man oben. Es ging immer nur Trittlein für Trittlein nach oben». Die Metapher trifft zu, die Infrastruktur für rollstuhlmobile Menschen hat sich massgeblich verbessert. Seit dem 1. Januar 2004 ist in der Schweiz das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft, das Menschen mit einer Behinderung ermöglichen soll, gleichberechtigt am Leben teilzunehmen.

Dennoch erinnert er sich, wie schwierig es ohne seine Freunde aus dem Turnverein wohl geworden wäre. Jeden Abend seien sie zu ihm gekommen und hätten ihn «rausgeholt», und mit in die Gesellschaft genommen. Da habe er gemerkt, wie wichtig diese Geste ist. Oft sei er kurz davor gewesen, die Tür nicht zu öffnen, «weil mein Selbstwertgefühl mich ins Schneckenhaus zurückzog». Es habe viel Mut gebraucht, rauszugehen und sich den unangenehmen Fragen zu seinem Schicksal zu stellen, die unweigerlich kamen.

Mit diesen ersten Schritten zurück ins Leben ist Frei nicht allein. Viele Betroffene kämpfen damit, sich nach der Rückkehr nach Hause wieder in der Gesellschaft zu zeigen. Stefan Staubli, Leiter der sozialen & beruflichen Integration am Schweizer Paraplegiker-Zentrum, sagt: «Wir sehen immer wieder, dass es Menschen schwerfällt, sich zu melden bei den Freunden, die sie während der Rehabilitationszeit nicht gesehen haben. Diese ersten Begegnungen sind für viele recht anspruchsvoll.» In dieser Phase sei Augenhöhe ein grosses Thema, das mit Wertschätzung zu tun habe. Wertschätzung und Inklusion bedeute etwa, bei einem Stehapéro auch tiefere Tische mit Stühlen hinzustellen, um einen Begegnungsraum zu schaffen. Es bedeute auch, die Person im Rollstuhl direkt anzusprechen, statt über eine allfällige Begleitperson zu kommunizieren. Beides erlebe er immer wieder.

Obwohl Heinz Frei früh lernte, wie wichtig es ist, Hilfe anzunehmen, trainierte und übte er Alltagssituationen lieber alleine: «In mir drinnen wehrte sich etwas gegen die Abhängigkeiten, gegen das Bedienen lassen. Ich bin aber froh, dass sich hier etwas in mir geregt hat, das hat mich angespornt, selbstständig zu werden», erzählt er. Sobald jemand dabei sei, habe die Person den Impuls, zu helfen. Oder zu übernehmen, weil es schneller geht. Er wollte nicht, dass sich in seinem Kopf festsetzt, dass er zu etwas nicht in der Lage sei. Und er wollte nicht zum Tyrann werden, der sein Umfeld herumkommandiert.

Dass er alles andere als ein Tyrann ist, zeigt sich in der Aufteilung der Hausarbeit mit seiner Frau: «Der Boden gehört mir. Ich bin ja näher dran, sehe den Dreck sofort. Den Staub ab 1.50 Meter sehe ich nicht – also geht er mich auch nichts an.» Auch beim Einkaufen setzt er bis heute auf Eigenständigkeit. «Wenn ich selbst im Einkaufswagen sitze, brauche ich lediglich einen Korb auf dem Schoss und kann ihn füllen. Wenn ich an etwas nicht herankomme, frage ich jemanden. Die Hilfsbereitschaft ist enorm.»

Der Sport, sagt er, diente ihm als Spielwiese, in der er seine Grenzen ausloten konnte und die ihm Fitness und Lebensqualität gab. Dort musste er die Angst in den Hintergrund rücken lassen, damit er sich weiterentwickeln konnte. Vielleicht war es auch im Sport, wo man ihm am ehesten auf Augenhöhe begegnete.

14 Weltmeistertitel, 35 olympische Medaillen, über hundert Marathonsiege – mittlerweile ist Heinz Frei einer der grössten Sportler der Schweiz. Es stört ihn heute nicht mehr, wenn er sich bei einem Stehapéro auf Bauchnabelhöhe wiederfindet und nicht alles von dem mitbekommt, was da oben besprochen wird. Denn «da oben», da ist er schon längst.